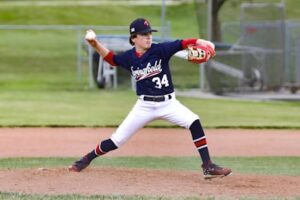

先日、クリニックにリハビリで通院している小学校高学年の野球選手A君とのやりとり。

私「投球開始時につま先が外側を向いているけど、そういうフォーム指導を受けているの?」

A君「Youtubeでこうすると球速が速くなるのをみたから」

こんな一幕がありました。

私なりの見解としては、①つま先を外に向けることで股関節外旋位を取りやすくなる⇨②ステップ時に軸足の股関節が外旋位になりやすい⇨③重心移動をする際に早期に荷重がステップ脚に乗るのを防ぐ⇨④上体の突っ込みを抑えて下半身からの力を伝達しやすくする

みたいな感じなのかな〜、と聞いていました。

動きを真似るための情報

最近は色々なメディアからたくさんの情報を得ることができるため、現場の指導よりも選手個々が試行錯誤して取り組める環境となっています。

私が学生の頃は、今ほどYoutubeやInstagramなどであまり情報が得られなかった(ネットから情報を得ようとしていなかったのもありますが)ので現場の指導者からの指導や自分自身で色々試すのが主でした。

しかし、最近は色々な理論や映像が手軽に手に入れられますし、映像を繰り返し分析することで再現性を高めることが可能です。

文章からだけでは得られない、静止画からだけでは真似しづらいものを今はスロー再生などで何回も見ることができます。

真似ることによる経験値

物事何事も真似ることにより得られるものは大きいと私は考えます。

成功者の真似をすることで同じようなプロセスを踏むことができること。型に当てはめることで軌道修正がしやすいこと。独学でやるよりも動線がある程度確保されること。などなど

投球動作も同様で、個人個人動きは違えど共通する部分はあります。その共通部分を動作に落とし込むために動きを真似るのは一つの手段としてあります。

ただ、私が考える真似ることからの経験値はどうすれば真似ることができるかを考えるための思考や、再現するために必要な可動性を自身に補うための行動などが大きいと考えます。

目的は「真似ること」だったけれども、結果として真似るために「自身の身体機能に変化をもたらす」ことができるのです。

また、動作を真似るためにインプットし、実際の動作にアウトプットすることを繰り返すことで自分の中でやりやすい動きやそうでない動き、力の発揮もタイミングの感覚などを自覚するきっかけにもなります。

真似ることによる身体負荷

身体負荷と言っては大袈裟かもしれないですが、動作パターンには合う合わないがあります。

A選手にはできてB選手にはできない、またはA選手の投げ方は投げやすいがB選手の投げ方は投げづらくパフォーマンスが落ちる、など。

その人には可能だが、それが自分に可能とは限らないのです。

当たり前のことを言っているようですが、実際得た情報を真似るというのは、自分に合わない方法を真似る可能性を含んでいるのです。

合わないフォームを無理して真似てしまうことで、必要以上に関節に過度な運動が生じ、靭帯や筋肉に過剰な牽引ストレスがかかります。

結果として、怪我を招く可能性があるのです。特に投球側の肘にかかる外反ストレスや肩関節にかかる剪断力の増大は要注意です。

最近で言うと、ヒップファーストやシングルプレーン、ダブルプレーンなどが意識すべきポイントとして着目されています。

そこだけを再現しようとしてもパフォーマンスは上がりません。投球動作全体としてどういう動きを作りたいのか、そのために必要な体力をどうつけていくのかを理解して取り組む必要があります。

ただ考えずに真似るだけでは、かえって自分自身のパフォーマンスを下げるだけでなく、怪我をしてしまうので要注意です。

まとめ

最近はSNSがぐんぐん勢いを増して、色々な情報が手に入りやすくなりました。

情報が入りやすくなったため、スキル練習やトレーニング内容もバリエーションが豊富となりました。が、目的や組み合わせの考えが曖昧なまま表面を真似るのは得策では無いです。

その理論やフォームを分析して、こうなっているから結果が出ている、じゃあこういう取り組みをしようと戦略を立てて真似るべきです。

もちろん、初めのうちは真似事から入って、試行錯誤して自分の答えに辿り着くこともあるから、頭でっかちにならずまず行動!というのもありかもしれませんが。