学生野球の指導者や選手の皆さん。こんなこと思っていませんか?

練習前や試合前のアップメニューをどう作成しようか、、

ケアは大事だというけど、自分で行う方法がわからない、、

日々の練習や試合になるべくベストな状態で望みたい!

私がトレーナーとして活動する現場や職場でよく聞く言葉ですので、もしかしたら役に立つかと思いこの記事を書くこととしました!

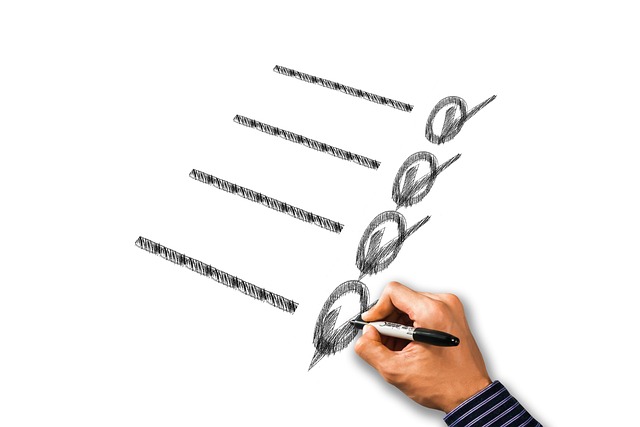

私はこの悩みを解決する方法は2つだと考えており、実際の現場指導で以下の2点を指導しています。

- 練習や試合前のアップメニューをルーティン化

- アームケアを取り入れる

この2点を行い始めてから、チーム内で怪我、パフォーマンス不調を訴える選手は50%減しました!

私は理学療法士、野球部トレーナーとして7年活動をしています。基本的な身体のことや、野球に関する身体のことを日々勉強している者です。

この記事を最後まで読むことで

- 試合や練習前に必要なコンディショニングの考え方

- 試合や練習後に必要なコンディショニングの考え方

以上の2点がわかります。

逆にいうと、これを理解せずになんとなくでウォーミングアップやケアを行っている人は怪我をする身体で運動をしているのと同じとも言えます。

また、本来出せるはずの能力を十分に発揮できないまま試合に望んでいるのと一緒なのです。そんなの損じゃないですか?

ぜひ最後まで見て、チームや自分自身のコンディショニングに役立ててもらえればと思います!

本日のお品書き

試合・練習前のアップはリストを作成しルーティン化せよ!

まず、試合・練習前のコンディショニングについてです。基本的には運動前はウォーミングアップ(以下、アップ)を行うと思います。

アップの際に行うメニューの「リスト作成しをルーティン化する」ということが重要と私は考えています。

ルーティン化することによるメリットは以下のとおりです。

- 作成する各メニューの目的を明確化して、全身的に組みやすい

- 日々の身体の調子の変化に気づきやすい

- 繰り返し行う中でメニュー自体を修正、改善しやすい

- 試合用と練習用で作成することで、やるべきことが見える化するため迷わない

それぞれのメリットについて、もう少し細かく説明します。

作成する各メニューの目的を明確化して、全身的に組みやすい

大事なのは、練習や試合に向けて「どのような効果を出すためのアップメニューを組むか」です!

- 身体や筋温、代謝を温めるため

- 身体の動き(関節可動域)を広げるため

- 競技に必要な筋を働きやすくするため、、etc

アップと一言で言っても目的は様々で、対象とする部位もそれぞれになります。それらを全身的に行うためにどのメニューをどのくらいのボリュームで行うかを考えなければいけません。

実際に聞いてみると、その時の思いつきでメニューを選択したり、過去にやったことのあるメニューからピックアップするケースが多いようです。

また、合同練習で他チームがやっているメニューを持ち帰ってマネをしているなども聞きます。

じゃあ指導者や選手自身がアップメニューそれぞれの意図を理解していますか?ほとんどが答えられないじゃないかな、と私は思います。

だからこそ、事前に

- 各目的のメニュー、方法を上げる

- どのくらいの時間で行うかを決める

- どのメニューを、どのくらいの距離やセット数で行うかを決める

- 重複部位や全身でみたときに、過剰もしくは不足していないかを確認する

という点を準備することで、効率的かつ効果的にアップを行えるのです!

日々の身体の調子の変化に気づきやすい

同じ動きをする中でも、その日の身体の調子によって動きの違いを感じることはよくあると思います。

例えば、投げるときに「肩が軽い」とか走る時に「今日は足が重い」とか。

アップメニューも同様で、今日はこの動きがやりやすいとか、逆に動きが出ずらいなどの変化を感じると思います。

毎回思いつきでメニューを決めたり、なんとなく意味を理解せずにやっているメニューだと「変化」に気づきづらいんですよね。何を意識するべきかを理解していないので。

こういう微妙な「変化」が自分の競技動作に良くも悪くも影響を及ぼすのです!身体の動きが悪いまま、いつも通りのイメージで競技をすると、いつも以上に各部位への負担は増えます。結果として怪我につながりかねないのです。

だからこそ「変化」には敏感でいたいですし「変化」に気づけるようにしたいのです!

繰り返し行う中でメニュー自体を修正、改善しやすい

そのためにはルーティン化することです!同じ動作を日々繰り返すため、その中で「変化」に気づきやすくなります。

同じことを日々やっていくと、実際にやってみてもう少し違う要素を増やす必要があるとか、逆に減らしても良いなどの気づきが出てきます。

先に計画して作成しているリストがあるため、一定期間のなかで見直しをかけやすいのです。

逆に、メニューがその日によって違うと各部位のバランスが変わったり、時間が変わったりで修正することが困難になります。

結果として、その時々で自分自身の身体の使い方や動かし方が変わってしまいます。これにより、競技動作前の準備が不十分になりやすく怪我のリスクが増えてしまうのです。

試合用と練習用で作成することで、やるべきことが見える化するため迷わない。

試合時と練習時でもアップメニューは変化します。

私が作成する場合は、練習時には怪我のリスクを減らすために、臀筋群や肩甲骨周囲筋のトレーニング要素を入れます。

試合の場合は、トレーニング要素は極力控えて疲労感を出さないような組み方をします。

このように意図を明確にし「見える化」をすることで、その場で何をするかがわかりやすくなります。

試合の時は特にそうですが、前の試合の状況を見ながら自分たちの試合に備えなければいけません。アップだけではなく、投球練習やトスバッティング、バント練習、サインプレーの確認など、、。

やるべきことが多くありますよね。その中でアップどうしよう、なんて迷ってる時間なんてないんです!他にやるべきことにも集中してベストを出さなければいけないんですから!

でも、やるべきことが明確なら迷うことなく目の前に集中できますよね。他のことにも時間を回して準備をすることができます!

ルーティン化をすることでこんなメリットもあるんです!

試合・練習後にはアームケア要素を取り入れる!

試合や練習後の身体は、同じ動作を複数回繰り返していることによりバランスの変化が出ています。ここでいうバランスとは、筋肉の硬さや柔軟性の差、そこに伴う姿勢的な要素などなど。

この状態だと、適切な動作を行うことが難しくなります。肘が下がりやすくなったり、胸郭の十分な動作が出なかったり。

そのようなコンディションで翌日の練習に臨むと、怪我をしやすくなるのは想像できるかと思います。そのためにも「アームケア」を行いたいのです。アームケアについて詳しくは、下の記事をご覧ください!

適切にアームケアを行うには、身体を評価してもらえるトレーナーの存在が必要です。しかし、全員がトレーナーに診てもらうことはまず難しいでしょう。

そこで、各自でこの「アームケア」の要素を入れるには、ストレッチをすることに加え、低負荷でも構わないので前腕や肩甲骨周囲、腱板等の筋群に対する運動を取り入れることです。

「ケア」と聞くと、マッサージとか低周波などが想像しやすいと思いますが、大切なのは配列を整えた上で本来の筋機能を引き出すことです。

そのため、ストレッチやドリルで低下している可動性の改善を図り、再獲得した可動性の中で筋機能の賦活を図ります!

こうすることで、翌日以降の練習や試合に良好なコンディションで臨むことができます!良い状態で競技に臨むことで、怪我のリスクも低減することができるのです!

まとめ

- アップメニューはリスト作成しルーティン化する

- ルーティン化により4つのメリットが得られる

- ①作成する各メニューの目的を明確化して、全身的に組みやすい

- ②日々の身体の調子の変化に気づきやすい

- ③繰り返し行う中でメニュー自体を修正、改善しやすい

- ④試合用と練習用で作成することで、やるべきことが見える化するため迷わない

- 試合・練習後は「アームケア」をする

- 個人で「アームケア」要素を入れる際にはストレッチに加え、軽負荷の運動も一緒に行う

コンディショニングの必要性はよく言われていますし、認識されているけど実際はやれていないことがほとんどです。

逆に言えばやっているか、やっていないかで大きな差がつく要素なのです!

今のまま何も考えずに、なんとなくでは怪我をする可能性もあるし、パフォーマンスが下がりかねません。

やるなら今です!今日からでもひとつずつ実践しましょう!