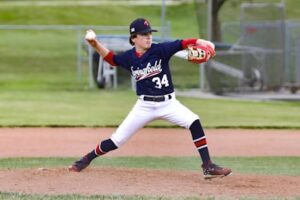

今回も野球ネタです。最近は野球ネタしか頭に浮かんでこないので、飽きずに読んでいただければと思います。笑

ということで、今回は「柔軟性」についてです。

よく言えば昔から言われていることで、「体を柔らかくしろ」ってやつです。

逆に毒を吐くように言うと、「誰でも何も考えずにとりあえず言える言葉」とも言えます。

なぜ必要なのか、何のためにやるのかを相手が納得するように説明できる人は案外少ないのかもしれないです。

今回はそんな野球における柔軟性についてあれこれぼやこうと思います。

野球でなぜ柔軟性を求められるか

初めに、なぜ柔軟性を求められるかです。あくまでも私なりの見解です。

障害予防のため

1つは障害予防のためです。

野球に関しては基本的に投球側、打撃側の一側性動作の繰り返しになります。

その日の調子で、スイッチバッティング・スイッチスローイングというわけにはいきません。(スイッチヒッターを除く)

つまり、基本的に全身の片側にかかるストレスが大きくなりやすい傾向にあります。

これに対して、身体は適応を起こして多少の形態変化を起こし、骨の配列に変化が起きることは報告されています。⇨詳しくはこちらを

それと同時に、収縮をたくさん強いられる筋肉は短縮しやすい傾向にあります。わかりやすくいうと伸びづらくなってしまい、縮まってしまうということです。

筋肉が短縮したままでは、適切な伸長と収縮を行うことができないだけでなく、関節の可動性そのものに影響を及ぼすため他関節に対するストレス増加につながります。

加えて、十分な可動性を有せず競技を行うことで、競技動作の中で自分の可動性を越した可動性を求められて関節負荷が強くかかってしまいます。

結果として、over useにつながり障害リスクは増えるのです。

そうなってしまう前に、運動前のアップやドリル、ストレッチを行い可動域を広げた中で野球をすることが重要です。

また、練習後のケアとしてクールダウンを確実に行い、筋緊張状態を適切に保つ工夫も必要となります。

パフォーマンス向上のため

2つ目はパフォーマンス向上のためです

投球や打撃、走塁全てにおいて全身連動性がパフォーマンス向上の鍵となります。もちろん筋力そのものやパワー、技術も必要となりますが。

今回はパフォーマンス向上を全身連動性にフォーカスして考えます。たとえば、投球動作の始まりは足⇨膝⇨股関節⇨体幹⇨肩⇨肘⇨手⇨指の順に関節運動による力の伝達が起きます。

そのため、股関節の十分な柔軟性がなければそれまでのパワーの伝達が難しくなってしまいます。また、ロスした分を補うために体幹や肩で力みが生じてしまうため、適切なタイミングでの力発揮が難しくなってしまいます。

他のケースで考えてみましょう。投球動作は基本的に静止状態からスタートします。大きな可動域があると助走期間を設けれるためスピードを上げやすくなります。逆に可動域が狭いと求めるスピードに対しての助走期間が短くなってしまいます。

このように、柔軟性が低く十分な可動域がないケースにおいてはパフォーマンスが低下する原因になってしまうのです。

まあ、一言に柔軟性、可動性と言ってもどういう柔軟性や可動性を求めるのかがわからないといけないんですけどね。それはまた次の機会に。

まとめ

今回はよく耳にする「体を柔らかくしろ」「柔軟性を上げろ」なんてありきたりなフレーズから、どうして柔軟性を求めるのかに関してぼやいてみました。

柔軟性を求めるのにはそれぞれ理由があります。何も考えずに柔軟をするのは無駄です。逆に怪我につながる可能性さえあります。

何を目的に、どういう意図で柔軟性を獲得するかを大事にしましょう。

柔軟ちゃんとやれよ〜!なんて言われたら、どうしてですか?って聞いてみるのも一つかもしれません。その指導者やトレーナーが考えているのか、適当なのかがわかって面白いかもしれないです。